在白酒的酿造过程中,不可避免地会产生杂醇油。杂醇油包括正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、正戊醇、仲戊醇等等。杂醇油具有一定的毒性,含量过高时会使人头痛、头晕等。

1、杂醇油的由来:

“杂醇油”是来源于酒精生产过程中一种术语。因为酒精生产过程最终得到的产品是酒精(乙醇),那么对乙醇来说,除了乙醇之外的醇统称为杂醇。对杂醇的含量在酒精工业生产上要控制的很低。又因为杂醇是一种不溶于水的,在水中呈油状的液体,故名称之“杂醇油”。杂醇油包括丙醇、异丙醇、丁醇、异丁醇、戊醇、异戊醇、己醇和庚醇等。这些醇的分子量比乙醇的分子量大,又称之为高级醇。杂醇油是发酵过程中产生的副产物。在白酒生产过程中,由于各种酶的作用也产生上述的各种醇,因此也引用“杂醇油”这一术语了。

上面提到的这些醇类,在酒精生产中是杂质,控制越低越好。但在白酒中它占有较重要的地位,它们是酒中醇甜和助香剂的主要物质,也是形成香味物质的前驱物质。醇与酸酯化成酯,从而使白酒上有良好的香味。白酒中如含有少量的高级醇,能赋于酒特殊的香味,并起衬托酯香的作用,使香气更完美,这些高级醇在白酒中既是芳香成分,又是呈味物质,对白酒的风味有一定的作用。

但是高级醇在口味上弊多利少,味道并不好,除了异戊醇微甜外,其余的醇都是苦的,因此,它们的含量必须控制在一定范围内。含量过少会失去传统白酒的风格,过多会导致产品辣、苦、涩,给酒带来不良的影响。

2、杂醇油的形成:

杂醇油是发酵的产物,它的形成有两种途径。一种是酵母以氨基酸为基质的降解代谢途径,在氨基酸充足的时候,过多的氨基酸在酵母的作用下,释放出氨、再脱羧生成相应的各种醇,这是杂醇油生成的主要途径。另一种是酵母以糖为基质的合成代谢途径,在氨基酸缺少的情况下,酵母不得不通过糖代谢,走酮酸路线去合成必需的氨基酸,进而合成自身细胞蛋白,其中间体酮酸在酶的作用下可以生成高级醇。

3、影响因素:

1 原料不同,发酵产物中杂醇油的生成量不同,凡是蛋白质含量高的原料,发酵生成的杂醇油就多,反之则低。

2 选用酵母菌种性能不同,其杂醇油生成量也不同,曲子的蛋白分解力越大,氨基酸生成越多,杂醇油含量也高。

3 工艺条件控制不当,蒸馏塔中部温度偏高,使部分杂醇油窜入酒中,使杂醇油含量也高。

4 发酵周期延长,发酵醪中将会大量积聚高级醇,使杂醇油增高。

生产过程中是如何降低杂醇油,各企业执行的都不一致,有的馅头,有的去尾,那么杂醇油到底在酒头还是酒尾,是否掐头去尾就能解决这个问题,从讨论中可以得出结论。

4、讨论:

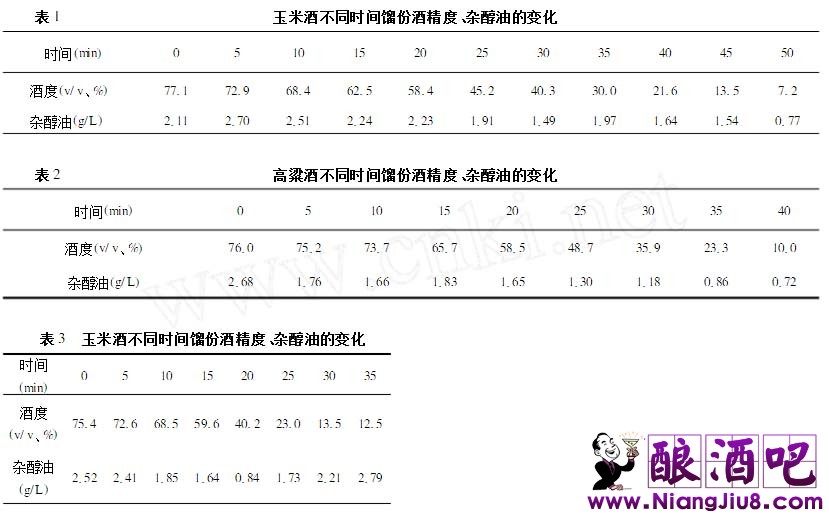

杂醇油为白酒中不可缺少的香气成分之一,它与有机酸结合形成酯,使白酒具有独特的香味。但含量过高,与酸、酯等比例失调,则是白酒异味的主要原因。有人认为掐去酒头,可以改善风格,也有人建议去掉酒尾可以提高酒的风味。下面几组实验结果可以看出,杂醇油既存在酒头,有时又存在于酒尾。

从表1、2可以看出,无论是玉米酒还是高粱酒随着蒸馏时间的延长,酒度逐渐下降,杂醇油的含量也逐渐降低,所以说白酒杂醇油在初馏份中含量较高。但表3中的数据也表示例外。我们知道乙醇沸点是78.4℃,异丁醇和异戊醇的沸点分别为107℃和132℃,似乎好像应该在酒尾含量高,但是从上面的试验结果可以看出,酒头中杂醇油含量也很高。这是为什么呢?我们可以这样来解释,在混合溶液蒸馏时,各组分的挥发性并不是由各自在纯组分时的沸点来决定的,而是由溶液中各组分之间的分子引力来决定的。乙醇、异丁醇和异戊醇都属于一元醇,都含有-OH基,分子之间存在着氢键作用,异丁醇、异戊醇的分子量大于乙醇,它们分子间的作用力也大于乙醇,因此,异丁醇、异戊醇的沸点高于乙醇,即在纯组分中异戊醇、异丁醇都较难挥发。可是在大量水存在的情况下就不同了,水分子有较强的氢键作用,水分子同时对乙醇、异丁醇和异戊醇分子都有氢键的引力作用。但是,由于异丁醇、异戊醇分子比乙醇大,减弱了它们与水的分子氢键缔合强度,也就是说水分子与乙醇的缔合强度比水分子和异丁醇、异戊醇要强,于是异丁醇、异戊醇比乙醇容易挥发。所以在蒸馏过程中,发酵醪中的异丁醇、异戊醇等杂醇油首先被蒸出来,这就是为什么酒头中杂醇油含量高的原因。

如果生产中只靠去尾的办法来减少杂醇油的含量,是达不到目的,掐头去尾可以解决一些问题,但也未必是最佳办法,更主要的是要选好原料、改进工艺条件和改进蒸馏设备等来减少杂醇油的含量。

最近,武庆尉提出降低玉米酒中杂醇油含量的办法是合理使用酸性蛋白酶,在他的试验中,吨料中添加200g的酸性蛋白酶,能使基酒杂醇油含量与不加酸性蛋白酶的基酒杂醇油含量相比,可降低19.1%~24.7%,而且出酒率可提高2%。 |

/1

/1